“滚滚长江东逝水,浪花淘尽英雄。是非成败转头空,青山依旧在,几度夕阳红。白发渔樵江渚上,惯看秋月春风。一壶浊酒喜相逢,古今多少事,都付笑谈中。”清初毛宗岗父子将这首《临江仙》置于《三国演义》开篇,有华人的地方就有三国文化,于是有华人的地方就能听到人们传诵这首词。但是,对这首词的真正作者——杨慎,人们却知之甚少。

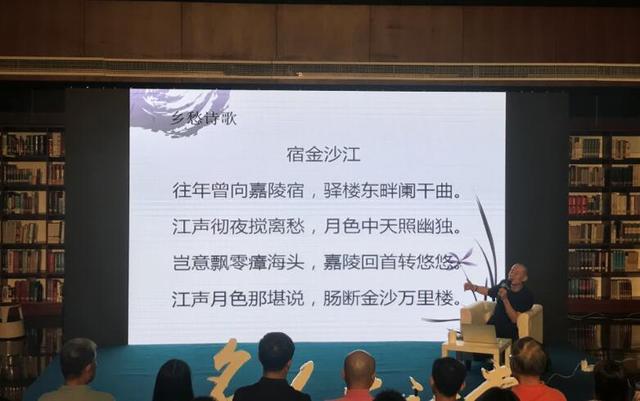

6月24日晚,由实施四川历史名人文化传承创新工程领导小组办公室主办的“名人大讲堂”迎来“杨慎月”,诗人、散文家蒋蓝以《杨升庵:雄视西南五百年》为题,为大家讲述了这位蜀地大才子波澜起伏的传奇一生。

从春风得意到一朝流放

杨慎出身在一个显赫的家族,一门三代都是进士,父亲杨廷和曾官至内阁首辅。杨慎小时候生活在北京的孝顺胡同,父亲从小就对他进行严格培养,他也不负众望,小时候就显示出惊人的才华,留下了诸多对联、作诗、写文的文坛佳话。后来,杨慎回到老家四川新都为母亲守孝,这期间博览群书,学业得到进一步提升。

21岁时,杨慎在四川参加乡试,以第三名的成绩中举,又在北京的会试中获得主考官青睐,可惜因为烛花炸落,将他的试卷烧坏了,最终落榜。三年后,杨慎再度参考,终以“状元”的头衔证明了自己的实力。这时候的他,可以说走的是“一条春风得意的少年路”。

高中以后,杨慎的仕途虽偶有起伏,但基本还算平稳,35岁之前,他已担任皇家经筵讲官、殿试掌卷管等职务,常常为皇帝讲书。

原本,杨慎应该拥有一个美好的前途,却因为他耿介的性格,在“大礼议”纷争中与父亲一同坚持原则,而得罪了嘉靖皇帝。最终,杨廷和罢官归乡,杨慎则在两次廷杖之后,被流放云南,开启了颠沛流离的人生。

从37岁被流放,直到72岁去世,杨慎都没有被赦免。30多年来,他一直辗转于川滇两地。“中国历史上著名的作家和文人里,杨慎又创了一个纪录,没有第二个人流放的时间有那么长。”蒋蓝说,“在蜀地历史上,很难找到一个人与杨慎一样,人生会经历如此大的落差。”

“因祸得福”推动云南文化发展

“流放是一个人的炼狱”,但对杨慎和云南来说,却是“因祸得福”,互相成全。云南的地理、历史、文化需要一位大才子来厘定爬梳;杨慎也需要一片远离皇帝的静谧沃土来展现他的胸中才学。

《明史·杨慎传》记载:“明世记诵之博,著作之富,推慎为第一。”蒋蓝介绍,杨慎的著述大多是在他被流放期间完成的。同时,当时并不发达的云南,因为杨慎的到来,汉文化得到了极大的传播推广。蒋蓝评价“杨慎对云南的影响力,甚至超过了东坡先生对海南的影响力”,他为云南文化做出了“前无古人,后无来者”的贡献。

初到云南,杨慎常常感到落寞。据史料记载,杨慎当时沉迷于酒、放浪形骸,穿着脏衣服,头上编着辫子,以魏晋士人“佯狂”的姿态,来逃避生活的苦闷。

但很快,杨慎便调整心态,走出逆境。他不忘文化人的使命,在当地结社讲学、兴办教育,与云南名士交流酬唱、切磋学问,李元阳、张含、杨士云、王廷表、胡廷禄、唐琦等人常向他求教,有“杨门六学士”之称。在这些交往中,杨慎为云南传播了中原文化,培养了更多人才。

当时,云南的历史文献有限,杨慎在云南很多城市生活过,保山、昆明、安宁、晋宁、建水等,每到一个地方,他就悉心收集当地的风土民情、人文资料,撰写出《云南山川志》《滇程记》《滇载记》《南中志》等著作。据后人统计,杨慎在云南撰写或点校、整理的书目达400多种,流传于世的就有100多种,内容涉及天文、地理、医药、动植物、金石书画、花鸟鱼虫、交通、民俗等方方面面,为后人研究云南历史提供了许多宝贵资料。

有趣的是,昆明被称为“春城”也来自杨慎,他的《春望三绝》中有“春城风物近元宵”的句子。蒋蓝说,如今在云南各地,还有很多与杨慎有关的遗迹,比如安宁温泉的“天下第一汤”,这些都留存着当地人对他的景仰和怀念。

两代蜀地先贤跨时空的对话

在云南安宁小桃花村后的洛阳山上,有一块“禹王碑”,蒋蓝介绍,这是了解杨慎学识的一个重要文物。

禹王碑在中国历史上有着重要地位,最早发现于岳麓山岣嵝峰,因此也被称为“岣嵝碑”,上面记载的上古文字如蝌蚪一般,大家都不认识。杨慎居住云南期间,一位朋友拿到碑文请他翻译。这其中还流传着一个故事,杨慎凭借着渊博的知识,很快译出前面73个字,但最后4个字却怎么也翻译不出来,一天夜里他苦思冥想后睡去,竟在梦中得到先人托梦,找到了最后4个字的答案。蒋蓝以一个作家的身份解读了这个故事,“我们搞写作的时候,冥思苦想,突然在梦中或者半睡半醒的状态下,得到了灵感。”后人研究发现,杨慎翻译的77个字,基本是正确的。“这样一个前面谜团,因为杨慎得到破解。”蒋蓝说,后来也有不少人试图翻译禹王碑,但只有杨慎的翻译是最为通顺的。

“整个禹王碑一是表达大禹战胜洪水的决心,二是表达自己对天下五谷丰登的美好向往。禹王碑就是大禹面对这个世界,亮出的自己的全部心声。”蒋蓝认为,大禹精神是一种励精图治、百折不挠、虽千万人吾往矣的伟大情怀。这种精神是天府文化的脊梁骨,在杨慎身上也得到了很好的体现。禹王碑的翻译,就像是两位蜀地先贤跨越时空的对话,“恰好让一个蜀地大才对蜀地先贤做了一次最好的文化上的沟通和破译。