“长亭外,古道边,芳草碧连天……”歌手朴树在一档音乐节目录制现场,唱着这首《送别》时,一曲未了,早已泣不成声。

他说:“我要是能写出这样的歌,死在那里都值了。”

也许李叔同从未想过,自己的作品会让一百年后的人潸然泪下。

李叔同有很多个头衔,著名音乐家、美术教育家、书法家、戏剧活动家、佛教大师,他是张爱玲最崇敬的人,张爱玲曾写道:“不要认为我是个高傲的人,我从来不是的,至少,在弘一法师寺院围墙外面,我是如此的谦卑。”

成就大师李叔同的因素有很多,但他的“狠”一定是其中最重要的因素,无论是对爱人,对友人,对自己,李叔同都充满了决绝,无论是对前尘,还是对现在,他的姿态向来凌厉至极。

如果要从精神层面给李叔同的“狠”评个等级,他可谓是“民国第一狠人”。

01 雪子:“先生普度众生,为何独独伤我?”

如果说“决绝”是成为一位狠人的充分不必要条件,那么李叔同绝对算是高段位选手。

在他的一生里,面对着许多次选择时刻,次次快刀斩乱麻,从不拖泥带水。

1918年的西子湖上,一南一北划来两艘木船,一男一女各立船头,一人着朴素僧衣,一人穿异域和服。

妇人缓缓说道:明日我就要回国了。

僧人道:好。

沉默片刻后,她想最后一次挽留眼前人:叔同……

僧人答:请叫我弘一。

“弘一大师,请告诉我什么是爱。”

“爱,就是慈悲。”

“叔同从不回头,一桨一桨荡向湖心,连人带船一起埋没湖云深处,叔同夫人大哭而归。”教育家黄炎培这样回忆李叔同与她的日本妻子雪子诀别的场景。

15年前,母亲去世后,李叔同将名字改为李哀,孤身前往日本留学。

1906年秋天,李叔同考入东京美术学校油画科,成为首位专攻油画的中国留学生,而雪子是他的模特,后来成了他的恋人。

李叔同自画像

李叔同回国时,雪子不顾他早有妻室,也不顾家人的反对,毅然决定跟随他来到中国,成了他在上海的妻子,宜室宜家,一转眼就是八年。

在杭州虎跑大慈寺皈依三宝时,李叔同禅房上贴着四个字:“虽存若殁”,意思是,我虽然活着,但你们就当我死了吧。

有学生询问法师:“老师出家何为?”李叔同淡淡地说:“无所为。”学生再问:“忍抛骨肉乎?”他答:“人事无常,如暴病而死,欲不抛又安可得?”

雪子只是众多尘世牵绊中的冰山一角,对于李叔同来说,他狠心放弃的事与人何止雪子。

1880年,李叔同出生于天津显贵之家,父亲李筱楼为其取名李文涛,字叔同,母亲是家中的四姨太,生他时母亲17岁,父亲71岁,老夫少妻,麒麟贵子。

李叔同天资聪慧,五岁时读《昭明文选》能朗朗成诵,被誉为神童。父亲李筱楼去世时,直隶总督李鸿章亲自前来吊唁,见李叔同聪明伶俐,甚是喜爱,断言道:“此子日后定是旷世奇才。”

至15岁时博览群书,作出诗句“人生犹似西山日,富贵终如草上霜”,便开始痴迷于戏曲,有时还客串角色。

一个名叫杨翠喜的伶人吸引了他的目光,于是他日日前往“天仙园”为其捧场,散场后,提着灯笼陪她回家,他还指导杨翠喜的唱腔和身段,使杨翠喜的艺术修为大大提高,那算是他的初恋。

然而,做母亲的见不得儿子日日与“贱行”厮混,决定为他寻一门亲事,18岁那年,李叔同娶茶商之女俞氏为妻,当家兄长文熙拨出30万元供他家用。

彼时,李叔同感受到时代的翻云覆雨之变,一直关注维新变法。变法失败那天,李叔同将报纸撕碎,仰天长啸,转身回屋,刻下“南海康梁是吾师”的印章。因为这枚印章,他受到牵连,带着母亲与妻子避走上海。

因举世无双的才华,李叔同很快在上海文坛声名大噪,与袁希濂、许幻园、蔡小香、张小楼结金兰之谊,号称“天涯五友”,一时间风生水起,洛阳纸贵。

李叔同在艺术上的地位前无古人,他是中国第一个话剧团“春柳社”的创始人,是中国油画之鼻祖,也是中国现代歌曲的启蒙先驱,这些看上去抽象的头衔,背后是李叔同对艺术的极致热爱。

然而,在出家前,他将自己视如瑰宝的全部藏书、字画、折扇等赠予他人或销毁,并于剃度后发誓:非佛书不书,非佛语不语。

两个妻子,三个孩子,无数成就,人生赢家李叔同放下的是别人几辈子也活不出的人生。

为何狠绝至此?李叔同追求的到底是什么?这是后世人一直在争论的话题。

他的弟子丰子恺的话,似乎更加贴切:“我以为人的生活,可以分作三层:一是物质生活,二是精神生活,三是灵魂生活。物质生活就是衣食。精神生活就是学术文艺。灵魂生活就是宗教。艺术的最高点与宗教相接近。二层楼的扶梯的最后顶点就是三层楼,所以弘一法师由艺术升华到宗教,是必然的事。”

爱他的人,无不为他悲伤,但懂他的人,并不觉他薄情。

02丰子恺:“我们上音乐课时,比上其他一切课更严肃”

“狠心”的李叔同在交友育人上亦秉持着自己的狠人之道,与李叔同交,从没有“容易”二字。

在朋友欧阳予倩看来,李叔同做人没有一丝圆融:“自从他演过《茶花女》以后,有许多人以为他是个很风流蕴藉有趣的人,谁知他的脾气,却是异常的冷酷。”

李叔同在表演《茶花女》

在日本留学期间,两人因共同创立“春柳社”结下深厚的友谊,有一次李叔同约欧阳予倩早晨八点钟去看他,李叔同住在上野不忍池畔,相隔很远,总不免赶电车有些耽误。

等到欧阳予倩到了他那里,名片递进去,不多时,他开开楼窗,说道:“我和你约的是八点钟,可是你已经过了五分钟,我现在没有功夫了,我们改天再约罢。”说完他便一点头,关起窗门进去了。欧阳予倩知道他的脾气,只好转头就走。

朋友情分在李叔同的原则面前形同虚设,无论是谁触碰了自己的红线,绝不姑息。对所有人一视同仁,这是一位合格狠人的高级修养。

出家后,李叔同几乎不见客,访者殷勤求告,他以一句“老实念佛”默退,故人来信,他告知邮差“此人他往,原址退回”。

不仅对友人要求苛刻,李叔同甚至还“唆使”朋友自杀。

1912年,李叔同应邀赴杭州,在浙江两级师范学校任音乐、图画课教师,与夏丏尊是同事。

丰子恺(前排左三)与友人合影

一次,学生宿舍失窃,始终没有搜到证据。夏丏尊身为舍监,自觉管理不力,破案无方,陷于深深的苦恼。于是去找李叔同求教,李叔同说,这事好办。

李叔同指点他,“你若出一张布告,说做贼者速来自首,如三日内无自首者,足见舍监诚信未孚,誓一死以殉教育。果能这样,一定可以感动人,一定会有人来自首。这话须说得诚实,三日后如没有人自首,真非自杀不可。否则便无效力。”

夏丏尊大惊,他承认李叔同说的有道理,但是他没有实行的底气。又转念一想,倘若换成李叔同,一定会果断实行,于是夏丏尊将“自杀”改成“绝食”。果然,不到三日,偷盗者就前来自首了。

凡事极度较真,这在别人眼里看来近乎病态的执着,在李叔同看来,是做人的根本。

日籍教师本田利实平日十分孤傲,只“畏惧”李叔同。有次去李叔同办公室取笔墨,动笔之前,特别安排人望风,说一旦李叔同回来就得马上通知他,因为“他的办公室我不敢擅入,笔墨也不敢擅用。”

这样一位人狠话不多的老师,时常是学生们的噩梦,丰子恺曾回忆道,那时李叔同多看他一眼,比什么都可怕。

丰子恺音乐资质平平,最开始上音乐课时因为紧张时常出错,钢琴弹得乱七八糟,每弹错一次,李叔同就抬头看他一次,不说一句批评的话,就吓得丰子恺心惊肉跳。

但丰子恺在绘画方面是个天才,李叔同看在眼里记在心上,有一次年轻气盛的丰子恺因不满训导主任的狂妄言行,与其发生肢体冲突,面临着被开除的风险,李叔同立即向全校师生道歉说:“学生没教好,是老师的责任”,丰子恺才因此免于被开除。

“想做一个好的文艺家,先要学会如何做一个好人。一个文艺家没有器量和见识,无论技艺如何精湛,皆不足道。”老师的这句教诲,始终被丰子恺作为信条奉行终生,终成一代大家。

与丰子恺相反,在李叔同的众多学生里,刘质平的音乐资质最高,有一天,刘质平做了首曲子,请老师指点。李叔同拿过去看了看,忽然开口说道:“今晚到音乐教室来找我吧。”

当晚大雪纷飞,刘质平准时来到教室外时,发现门窗紧闭,里面无声无息,但走廊上却已有了脚印,出于礼貌,他没有擅自推门,而是立于廊前,在风雪中垂手等候。

过来许久,教室里灯光亮了起来,门声一响,李叔同手里拿着怀表踱步而出,说道:“时间无误,你尝到风雪的滋味,可以回去了。”原来,他在考察学生的心性。

刘质平家境贫寒,为此李叔同时常资助他的学费,尽管此时李叔同有天津上海两个家需要养活,他还是从每月的薪水里省出二十元资助刘质平。

李叔同似乎总能散发出一种强大的气场,提醒别人“只可远观”,但当绝世狠人偶尔露出他温情的一面,你才更了解他的境界和魅力。

03 夏丏尊:“这手巾太破了,替你换一条好吗?”

对别人狠对自己宽,这是一种尖酸;对别人狠,对自己更狠,才算是真正的狠人,李叔同将这种理念,贯彻在自己生活的方方面面。

在话剧《茶花女》中,李叔同反串出演玛格丽特,为了更接近女性的体型,李叔同几天断食,本来就清瘦的他,把腰身收得比女人还细。

这次断食只是一次短暂的试验,为了进一步磨练自己,1916年冬天,37岁的李叔同入杭州虎跑定慧寺,断食17日,并把自己这17天的经历写成了著名的《断食日志》。

断食结束后,李叔同甚感身心轻盈愉悦,于佛教“渐有所悟”。

梁启超曾说:“晚清所谓新学家者,殆无一不与佛学有关系。”彼时,康有为学佛,试图以佛法解释变法,梁启超读佛经,写出著名的《论佛教与政群》,鲁迅也读佛经,希望寻到乱世中一栖息之处。

李叔同读经,却把经读到了极致,39岁的他在虎跑寺剃度,摄取前尘,遁入空门,从此为弘一法师。

律宗是佛教修行中最艰苦的一宗,南山律宗自南宋之后就失去了真传,弘一法师以半生之力,对律藏进行整理、编修,并携带南山律学三大部的内容云游讲道,使失传几百年的律宗得以再度发扬,是为律宗第十一代世祖。

他似乎永远在追求极致,用苦难磨砺自己,却又能从苦难中获取快乐。

弘一法师在前往九华山的途中经过宁波,与老友夏丏尊有机会一聚,在替他打扫了房间时,夏丏尊发现弘一法师的毛巾破烂不堪,忍不住说:“这手巾太破了,替你换一条好吗?”

“哪里!还好用的,和新的也差不多。”弘一把那破手巾珍重地张开来给他看,意思是还可以用,然后拿上它去湖边洗漱了。

因弘一过午不食,第二日未到午,夏丏尊送了饭和两碗素菜去,碗里只是些白菜之类,在弘一法师看来却几乎是盛馔,喜悦地把饭划入口里,郑重地用筷子夹起一块白菜来,夏丏尊回忆道:“我见了几乎要流下欢喜惭愧之泪了!”

夏丏尊觉得其中一碗太咸了,可是弘一大师却说:“好的!咸的也有咸的滋味,也好的!”

在弘一法师看来,世间一切慢慢品味,都是好的,咸有咸的好,淡也有淡的好,世事皆不入心,世事皆在心中。

而另一方面,弘一法师有着惊人的自律,永远用最严格的要求督促自己。

一次,丰子恺给他寄一卷宣纸,请书佛号。宣纸有余,法师便去信问多余宣纸如何处置?还有一次,丰子恺寄邮票给李叔同,因多了几分,李叔同便寄还丰子恺。从此之后丰子恺都会在信中注明:若有多余即赠予法师。

丰子恺去望老师时,见他用麻绳束袜,就买了些宽紧带送他。李叔同以为是外国货,一再拒绝,丰子恺说:“这是国货,我们自己能够造了。”他方才收下。

每到一处,弘一大师必定先立三约:一、不为人师;二、不开欢迎会;三、不登报吹嘘。素菜之中,他从不吃菜心、冬笋、香菇,因为它们的价格比其他素菜要贵几倍。

34年青灯古佛,弘一大师每天活在极度的自律中,饱尝执着之苦,却又时刻在对抗“我执”。

弥留之际,他对妙莲法师说:“你在为我助念时,看到我眼里流泪,这不是留恋人间,或挂念亲人,而是在回忆我一生的憾事。”

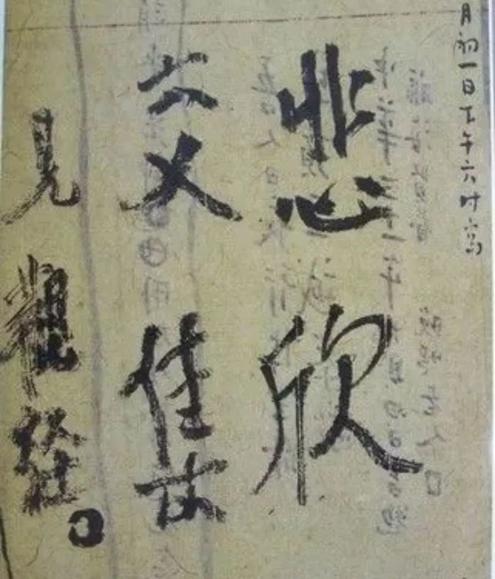

床边的矮几上,一张旧信纸上留着他最后的墨迹:悲欣交集。

弘一法师遗迹

名如何,爱如何,生命该如何,为了求索这些答案,他的一生总是不近人情,对苍生对自己,都透着一种狠绝,然而狠到极致又升华成慈悲。

凤凰涅槃,浴火重生,这样狠心的断舍离,能做到的恐怕只有李叔同了。

结语

1942年,弘一法师圆寂于泉州不二祠温陵养老院晚晴室。圆寂前再三叮嘱弟子他的遗体装龛时,在龛的四只脚下各垫上一个碗,碗中装水,以免蚂蚁虫子爬上遗体后在火化时被无辜烧死。

当生前的一众好友收到大师的亲笔信时,他已离去多时,信上写着:

君子之交,其淡如水。执象而求,咫尺千里。

问余何适,廓尔忘言。华枝春满,天心月满。

每封信的内容一致,只是圆寂的日期空着。

林语堂这样评价李叔同:“他是我们时代里最有才华的几位天才之一,也是最奇特的一个人,最遗世独立的一个人。他曾经属于我们的时代,却终于抛弃了这个时代,跳到红尘之外去了。”