前言:

朝代更替地理的重要性不同对文学的影响也不同。元代以前虽有众多记录记述了居庸关,然而针对它的吟咏之作却殊为稀少,彼时居庸关仅是当成地理实体而见诸在记载当中。直到元代,因为当时地理版图之扩大和政治中心之北移,加之于息从制度之有效实施,居庸关成其为文士集中吟咏之对象。

元朝文士对其之描绘,大体上分为三类:其一类在家于对其景致尤其针对其险峻之描摹;其二类乃围绕居庸关之怀古咏史的创作;其三类则在于息从制度之下描绘皇帝巡幸过居庸时之创作。而后世文人诗歌针对对居庸关的描绘,则都为围绕此此三类诗作之整合。身为文学意象之居庸关,正因有元诗的叙述因而逐渐生成。

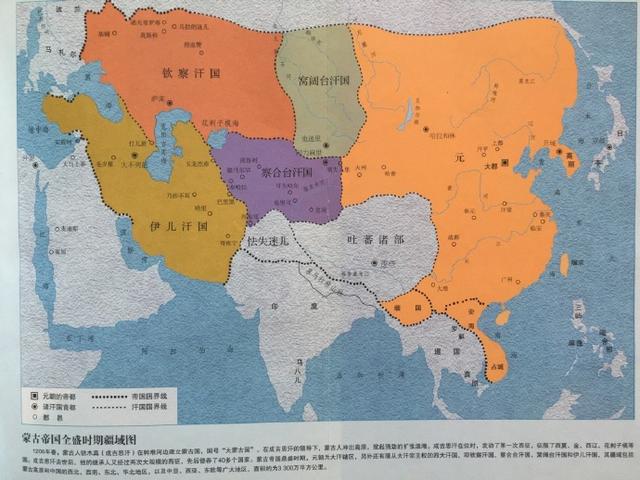

元代地域广阔

背景情形

居庸关自古地势险要,由此一直进入中国古代人们之空间视野中。但是,处于元代之前,诗文中却甚少出现与居庸关相关的文学式的描述与想象。直到元代,却有大量的诗文作品对居庸关展开记载与描写。此爆发式之增长,没疑问无疑同元代特定历史语境和文学重心之转移高度密切相关联。

元代诗文对居庸关之描绘,是怎样促使它成为此后诗文中较为稳固的叙写对象的呢?而居庸关又是因何独独在元代开始时才成为文士们所关注之人文地理意象呢?上述此些疑问虽然较为微小,但却能于一定意义里折射出元代诗学之有别于其余时代之独异性,因而对其阐释实为必要。

一、居庸关意象生成背景的历史性考察

元朝之地理环境,居庸关地处元大都西北百里之处,素来是其咽喉关隘,因而此前朝代早有记当。《吕氏春秋》里说:" 何谓九塞?大汾、句注、冥陋、疵处 、荆阮 、截 、方城 、井腔 、居庸。" 以此足见秦汉时期,居庸关地理险要已成人所周知之事实。到了邮道元注的《水经》,针对居庸关的险隘,则产生较为详细之描述如下:"此关处于沮阳城东南方六十余里之居庸界上,故取其名矣 。其向南为绝谷,累石筑成关垣,崇塘而壁峻,非轻功可举也,山独自由层而深,侧道则蝙狭,林韩而邃险,路才仅可容轨 ,晓禽而暮兽,寒鸣则相和 ,羁官而独游子,聆之者莫不去伤思矣。"

在邸道元所见识的居庸关,十分荒僻险峻,其 周遭幽深冷峭,大有边关之萧条景象。居庸关是如此的景观,于此后数百年间自亦毫无转变,到了高适出塞时,路过居庸关,其依旧感到清冷难耐,于是作诗如下:"不知边地别,抵讶客衣单;溪冷泉声苦,山空木叶干。"(详见高适的著的《使青夷军人居庸三首》其一)。

高适是唐朝著名且重要之边塞诗人,他久在塞外,但却依旧感慨居庸关景象之凄冷。于唐代之时,居庸关虽仅被当成关防之枢纽,文士对描述的情形甚少发生。这是因为唐代战事大多兴在西北,因此士人们投身边塞之情形,大多以阳关或玉门关等作为起诗之对象,抒发一己之情怀,而居庸关并非他们关注之重点,因此少见于诸诗文中。

时间到了两宋时期,由于居庸关长期不在其疆域内内,由此对于文士群体而言,居庸关又不能亲眼得见而仅存于想象之中 ,故而对其实体描写也较为稀少,即便有所涉及,也多是自史料转述,并未有实地之勘察。由此而因,在元代之前,居庸关相关之记载虽多,其仅大多为史料之记录,少以其为题进行诗文之创作。

到了元代以后,因为文献留存之数量远迈于前朝,而且居庸关毗邻京师重地,地理上位置扼要,因此对其之记述数量不可胜数。文人墨客,亦因"居庸叠翠" 之故作为燕京名胜中的一个,针对它的景致之描写也远多于前代,比如如李东阳诗中写道:"剑斡森严虎豹蹲,直从开辟见乾坤 。山连列郡趋 东海,地拥层城壮北门。" (详见李东阳所著《居庸叠翠》) 明代文人士子对居庸关的叙述大致如此。

不过,伴随当时朝廷国力日渐衰弱,女真人兴起于东北,边防压力渐行加重,居庸关之军事功能再度重要起来,则文士们对它的景色之描写则日渐减少,以奏议与论议文取而代之。到清朝一统之后,政治渐于清宁,此时文士们复将居庸关当成名胜,对其景象重新进行摹写 ,对其历史再次追述,主题与前代诗作又趋于一致。

自宋代到明代,针对于居庸关描写的情形爆发式,而且自明代后,对于居庸关之描写数量趋于稳定。如此一来,元代文士们对居庸关之描述是能否成后代文士的范本呢?居庸关在元代首次成为京截附近之重要关口,并成为路过上都之重要驿站,又促使元代文士们对其记述时产生哪些特异性呢?如若深入去考察元代诗文针对居庸关之描绘,则人们发现,元代实为居庸关意象的形成并完善之关键时期,并且因为有元代独特的地理格局与制度,促使元人笔下之居庸关,复具备独特之内涵 。

元诗对居庸关的描写

二、元诗中居庸关意象多重面相的叙说

自元代时期起,居庸关较之以前朝代更受文士们之瞩目,用居庸关作为主题的咏叹亦是日渐增多起来。而此些题咏、纪行之作品,就内容上来说,大体上可析分为以下几个类别:

第一类为文士们在游览、雇从之途中,针对居庸关实体及景致所作的描写。

在后世被文士们广泛作为题咏的" 居庸叠翠" 景象,最早见于记载的正是元朝的作家陈孚。陈孚其人,字刚中,为台州临海(即如今所属的浙江)人,他曾是翰林国史院编修官。其所著的《咏神京八景》的组诗,居庸关关写于其中,其诗名为《居庸叠翠》,诗中写道 :

"断崖万例如削铁,......喔呀枯木无,碧柯,......骆驼夜吼黄云老 ......风吹草低山月小"。 由诗可见,陈孚十分感叹居庸关之险峻奇崛。身为南方文士,陈孚对于太行山之雄壮景象自然是从未所见。因此可以看出,陈孚眼中的居庸关身为大都的北防,地势扼要自不必多说,而站于居庸关之上,遥望塞外之景象,更是令他大展眼界。可以讲,对于陈孚等首次亲睹北国风光之南方文士来说,此种景象无疑深深震撼他们。陈孚所著的《居庸叠翠》着意最突出的,其实不是全然是居庸关之实景,而更多的为对关外风光之想象,这种想象,就促使居庸关演化为一个通向塞外之窗口。

南方文士们对居庸关之险及太行山形势之雄伟, 在亲自领略以后,往往会赋诗以申说。另一文士贡奎是宣城(如今属于安徽省)人,他是元代前中期诗坛之一位代表性的人物,他的诗歌接近于唐代格调。他以为居庸关之险,和巫峡相比较亦是不逞多让的,他的诗作写道:

"居庸关高五十里,壁立两崖雄对峙......如城之愁今已矣"。(详见于贡奎所著的《居庸关》)这诗中,贡奎对居庸关的险峻形势之描述颇为详细,诗中虽难免有所夸张,但将其周遭山岭之险刻画得极为细致。其眼中之居庸关,乃是绝蝙崇山且阴风狭道,为十分难以逾越的天险,当之无愧是天下名关。

元代诗人

第二类 是借居庸关发古之幽情,叹古今之兴衰。

居庸关身为天下名关之一,自古即是出塞之要冲,因此文士来此,以名胜起兴,怀古抒情,这些情形都有。其中,郝经所写的《居庸行》更是此中之名篇。郝经路过居庸关,他的视野并非仅限于眼前之景,而是借着居庸关之形势,感慨金代灭亡之过程,他写道:

"当时金源帝中华,......直将尺筝定天下,匹马到处皆吾疆......清夷门折黑风吼,贼臣一夜掣锁降 ......高歌曳落归帝"。

显而易见,郝经赋诗的重点对象并非描写居庸关实体,他由居庸关延展开,把金亡元兴之历史过程 进行历时性地梳理及发覆,既感叹金代末年时朝纲不振,乃至于亡国,又描写出蒙古灭金时其势不可挡。他的诗气韵雄壮深厚,把自己的论议融入史实里去描写,展现了郝经对历史认识之深刻,其描写不过寥寥,已将金代亡国之历程极为清晰生动地展现刻画出 来,这自然属于上乘之佳作,被历代元诗选本所青睐 ,同时亦是以居庸关为题的怀古诗中最为优秀的作品之一 。

郝经从时代兴亡之角度,去看待金元之兴替。与之处于同一视角的胡抵通,他的视角则更具有时事色彩,折射出当时之政治局势。其诗写道:" 缅怀会河战,事往将百年 ......毋夸能戍边。" (详见胡抵通著的《五月十九日遇岭》)。 在当时会河川之战役,身为金元战争之转折点,战场便是毗邻于居庸关,因此"明日至会河川,承裕兵大渍......中都戒严。识者谓金之亡决于是役。" 事隔多年后,元巳取代金成北方之主。在胡抵遇的眼中,以金兵当年的军势雄壮,尚且对蒙古铁骑一触即溃而尸骨盈野,而南宋战力远远差于金,自然亦非元军之敌手。身为元朝文臣,胡抵遇自然熟知朝中之政治, 其立场自然和元廷保持一致 。其诗之内容虽为怀古,但其立意却是在于眼前,既是追忆金元形势扭转之史事,又为彰明自身身为元臣对于本国兵力强大之自信。在此诗人中,北方文士对南宋衰微庸懦十分轻蔑,于此诗中尽显而无遗 。

第三类诗作,则是文士在雇从途中,过居庸关时所作的承平颂圣之作。

元代的雇从制度乃是基于"大都一上都" 之两京制产生之特殊的政治制度。自从忽必烈时起,元代皇帝便是每年都春去秋回,移驾上都后巡幸避暑,其时翰林国史院的文士们都在雇从之列 。故而,元代有许多著名文士,均曾经雇从上都。此时居庸关身为大都和上都间驿路的重要关墟,几乎是必经之路,所以众多文士都在届从途中对居庸关有过吟咏。

比如有记录称"每岁圣驾行幸上都,并由此涂,......列笼烛夹驰道而趋。" 这里面,凭借着居庸关去抒发国力昌盛之自豪,彰显出其大国之自信的颂扬之作品自是不可免。

柳贯是"儒林四杰"的一个,其官到翰林待制,亦曾经雇从过,当他路过居庸关时,就针对雇从时皇家浩大之气象进行描写如下:"属兹景运开 ,六服联绥荒 ......请继王会篇,勿庚祁招章。"(详见柳贯所著《度居庸关》) 在柳贯的眼中,皇帝巡幸两都时之威严仪仗以及整肃之礼制,足以表明王朝之昌盛与兴隆。象柳贯这等以居庸关为题雇从的诗作数众多。而胡助和柳贯一样,都曾经在翰林国史院供过职,于雇从途中,也多有类似的诗作作产生。

稍早于柳贯及胡助的吴师道,和柳与胡二人都是属于萎州文士群体,也于居庸关有关的诗作里表达出相似 内容,他写道:"皇街坦荡荡,来往无惊猜......凭高 未成赋,琐琐磋微才。" (详见吴师道所著的《居庸关》)。吴师道他对于雇从时的场景,作出直接并详细地描写,把将雇从队伍的严整浩大句勒了出来。从当中的描述之里,我们可以略微窥见元代皇帝路过居庸时之场景。

值得关注的一点是,雇从诗之创作主体主要是南方文士,在诗作中出现歌功颂德之内容亦以南士居多。这无论是吴师道、胡助或是柳贯,都为翰林国史院中南方的文士。他们在元臣里的地位并非尊贵,他们于雇从中却创作那些歌颂的作品,难免是有有以诗赋去取悦皇帝之嫌疑。由此结合元朝后期国力日渐衰弱的历史语境看来,亦不难从南方文士对居庸关之颂圣之作里看出他们之地位微弱且被边缘化,他们仅能担当辞章之士,地位显然尴尬。

虽然如此,这些诗作作为元代特殊政治制度下之产物,从另一个侧面,亦能窥得当时文士的境遇及心态,因而其价值不能被抹杀,甚至能影响后世一些关于居庸关诗作的创作。

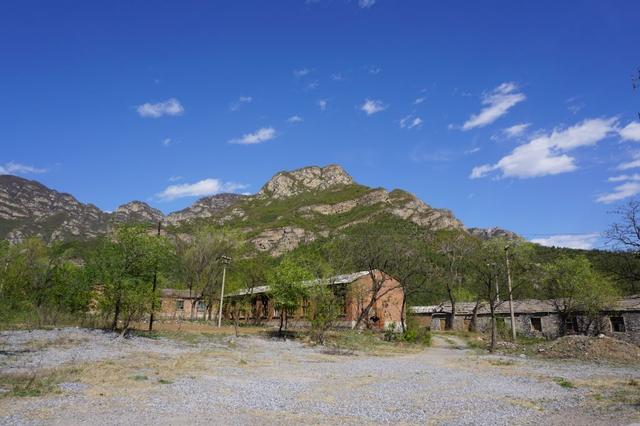

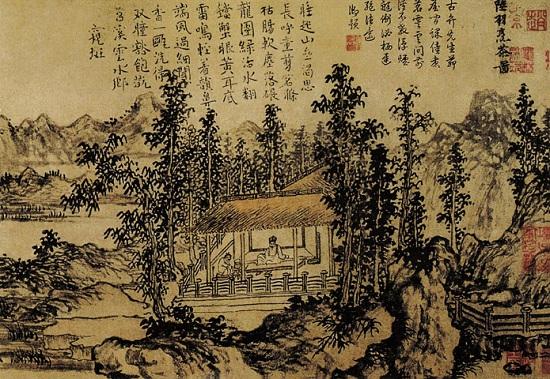

元诗人雇从途中路过居庸关

三、地缘与政治:居庸关意象成因之探讨

以居庸关为题的诗作在元代得以勃兴之缘由,其中之原因是多重的,然而概而言之,大概可以归为三条如下:

首先,居庸关本身就是名胜,悬崖峭壁,狭道层峦,其险峻之势非常罕见,自古便为天下名关,为世人所瞩目自然不是罕事。

元朝文士针对居庸关的特征有众多详细描写,王悻的说法最是平实可征,他讲道:"居庸关,世传于始皇北筑之时,居庸由此产生,故而得名。两山囔拖,......控扼住南北,塞为古今之巨防。" 中堂事记上也有元一代凡赋诗居庸关的,大多对山之形势做出描述,其中写道:" 连山东北趋...... 天险不可薄。" (详见黄清所著《居庸关》 ) 居庸关之险要峻峭,首次目睹此景之文士元疑对此颇具冲击力,于是他作诗写道:"叠蜡缘青冥......岑崛互回伏 。 重关设天险 ,王气舆坤轴。" ( 详见《居庸关》) 但凡亲见居庸关的,无不为其冲要地势与绝崛峭壁所震惊,此情怀之下多有赋诗,乃是人之常情。险要之地势与雄壮之秀丽并兼有风光,促使居庸关为古今文士所关注,具备出先天之条件 。

元诗

其次,自元朝开始,大都成为全国范围内正式之政治文化中心,且首次使得政治文化中心北移到燕赵之地,以此打破政治文化中心在黄河流域或长江流域之格局。

元代对这一格局之突破,无疑是建立于其疆域极大扩张之结果。元代幅员辽阔,对此有记录道:"如若元朝,起于朔漠,且吞并西域,平定西夏,灭亡女真,高丽臣服,南诏平定,遂下于江南 ,天下一统 。故而其地北揄制阴山,西极于流沙,东尽于辽左,南越称臣贡表" ,对其疆域之开拓可谓为空前。于此情况下,过往之边塞之地,成了元代之腹里地区。居庸关毗邻于大都,原属分割农耕民族及游牧民族活动区域之界线,则"形势自雄壮,古来番汉分" (详见刘鸦所著《居庸关》)。

不过,此种情形伴随元代版图的拓展变得不复存在,居庸关由此转为临近京能之所。供职于京城的文士,途经或至居庸关游览便不再是难事,故此必然涌现大量以居庸关为题之诗作。从元代时起,居庸关便由边塞之天险转为拱卫京师于北防之最后屏障,它的功能随着地理版图之变迁而转变。文士们也由少有履足而变为纷至沓来,居庸关题诗从元代乃至于到后世大量涌现,正是中国政治重心北移而引发出的细微的文学现象。

最后,元代独有之雇从制度,促使居庸关成为驿路上重要之纳钵,由此夜过居庸成为巡幸路上经常有的仪式。

由于元代文士大量出现于雇从队伍当中,因此对居庸关此必经之地,他们便能有机会纷纷赋诗吟咏,或相互酬唱。其诗歌内容虽然不一定尽是歌功颂德之类,但却能于制度层面上为文士接触并熟悉居庸关提供强有力之保证。杨允孚创作了《谏京杂咏》,针对雇从时夜过居庸也曾有过如下描述,称:"宫车次第自昌平起,烛炬数千笼而列火明城。才人居庸关延绵三四里,珠帘高揭昕似啼莺。" 有元一代时,因为有两都巡幸制度贯通于终始,故此元代文士不断雇从于上都,同时对居庸关十分熟捻。经过他们层累式的歌咏赋诗,紧终促使居庸关的文学意象逐渐确立并完善,对后世相关的诗作都有产生一定之影响。

元诗对居庸关的描写

结语

经过元代诗人之大量题咏 ,居庸关作为一个文学符号,就为了后世诗人所持续关注之对象。而其诗文风尚通常跟随时代潮流而有经常变化,而文学上之意象一经前代所确立 ,基本就能稳定于固有空间之内,有大转变少有出现。

元朝以后,用居庸关作题材的诗作内容大率不出前代之范围,文士大多把居庸关视作拱卫王链的要塞,诗中亦自减少了冷峭凄清意象之表达,以此应对王朝之兴替的怀古之思,取而代之的则为优美祥和之承平气象。

元诗里关于居庸关诗作之明确分类,于后世相关诗作里虽有所体现,便却无如此明显之分野。由于元代之后雇从制度不再,随之共生之启从诗也不可能继续去发展了。元代文人所作居庸关之诗作,其独异性正是在雇从当中而产生的 ,其情感体验虽为个人化,然其生成机制却源从于雇从,此点与后世诗作之作大有差别。

因而,仅就居庸关诗作而言,元代文士诗中的内容,到明清以后仍旧得以保留,只是由于其制度的迥异,元代居庸关诗作,作为雇从纪行诗中较为重要之部分,因此产生了独异性。

从居庸关诗作中所略微窥得的元代文士心态之演进和转变,自然是其与明清士人差异所之在。因为历史语境的差异与转变,促使元朝文士与后世文人针对居庸关之历史想象和叙述,既存在相通之处,亦是有一定程度的断裂。通过对元代居庸关诗进行考察 ,可以看出有元一代针对对居庸关之历史想象,是怎样去影响并决定后世相关的创作的。与此同时,创作在雇从制度之下居庸关之诗作,亦因雇从制度之消亡,终成为绝响。